登録者とは何ですか。 どのような要件を満たせばよいのですか

次の(1)~(5)の要件を全て満たす方が本事業の対象となります。要件を満たし、本事業に申込をおこない、登録決定された方を「登録者」といいます。

- (1) 次のアからウまでのいずれかに該当し、登録企業に正規雇用労働者の技術者として就職を希望している者

- ア 大学(短大除く)、大学院、大学校(4年制大学に相当するものに限る)若しくは高等専門学校(専攻科)(以下「大学等」という)を令和8年3月31日までに卒業又は修了予定の者

- イ 登録申込日時点で大学等を卒業又は修了後3年以内の者

- ウ 登録申込日時点で大学等を卒業又は修了しており、かつ、満30歳未満の者

- (2) 次のア又はイのいずれかの奨学金の貸与を受けている者

- ア 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金又は第二種奨学金

- イ 代理返還制度を実施している公的機関実施の貸与型奨学金で財団理事長が認めるもの

- (3 )他の制度による奨学金の返還免除等を受けていない者

- (4) 暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団並びに同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者でないこと。

- (5) その他東京しごと財団理事長が不適切と認める事柄に該当する者ではないこと。

専修学校の学生・卒業生は登録できますか

登録できません。

登録企業での雇用形態は、パートや嘱託職員でも対象になりますか

正規雇用労働者のみが対象となります。

どんな奨学金が対象となりますか

対象となる奨学金は、①独立行政法人日本学生支援機構第一種奨学金・第二種奨学金、②代理返還制度を実施している公的機関実施の貸与型奨学金で東京しごと財団理事長が認めるものです。

※②の場合は、登録手続き前に個別にお問い合わせください。

日本学生支援機構の第1種奨学金と第2種奨学金を併用していますが、どうなりますか

助成金の上限の範囲内であれば、いずれの奨学金も支援対象となります。

どういう分野のどういう職種の人が対象ですか

建設・IT・ものづくりの3つの分野で、以下の職種で採用される方が対象です。

| 分野 |

業種

(日本標準産業分類) |

職種

(厚生労働省編職業分類) |

| 建設 |

D. 建設業 |

02 研究 技術の職業 |

L.学術研究, 専門・技術サービス業のうち

74.技術サービス業(他に分類されないもの)の

7421.建築設計業または 7422.測量業 |

| IT |

G.情報通信業のうち

39.情報サービス業

または

40.インターネット附随サービス業 |

| ものづくり |

E.製造業 |

東京都外の大学等の学生・卒業生や東京都外在住の場合は、登録できますか

いずれも、登録者として要件を満たしていれば登録できます。

既に登録企業から内定をもらっている場合、登録できますか

登録できます。

必ず採用日より前の募集期間内に登録申込を行ってください。募集期限(令和7年度は令和8年3月13日17時必着)を過ぎてしまった場合には登録申込ができません。企業等から財団へ採用内定報告又は採用報告がなされたとしても、大学生等が未登録の場合には助成を受けられませんので、ご注意ください。

大学等を卒業後、既に働いている場合も登録できますか

登録申込時点で大学等を卒業又は修了して3年以内、または登録申込時点で大学等を卒業又は修了しており、かつ満30歳未満の方であれば、登録できます。ただし、奨学金返還の支援を受けられるのは、登録年度の指定された期日までに、本事業の対象となる技術者として登録企業に新規採用された場合に限ります。在職中の人を対象にした制度ではありません。

登録者の申込には何を提出すればよいですか

登録申込の際は、専用ウェブサイトにあるマイページへ新規登録をしてお申し込みください。マイページ上で、以下の書類のPDFデータを指定場所にアップロードする必要があります。(証明書のスキャンができない場合は、記載事項が確認できるようにカメラで撮影した画像を添付してください。)

学歴に関する証明書

※登録者の学歴要件は、大学(短大を除く。)、大学院、大学校(4年制大学に相当するものに限る。)若しくは高等専門学校(専攻科)のいずれかとなります。

短大卒・専門学校卒は対象外なのでご注意下さい。 |

【在学生の場合】

卒業(修了)見込証明書又は学生証(両面) |

【既卒者の場合】

卒業(修了)証明書又は卒業(修了)証書 |

奨学金貸与証明書

(又はこれに準ずる書類:貸与事実と貸与総額が確認できるもの)

※返還を開始している場合は「奨学金返還証明書」を添付してください。

※奨学金貸与(予定)総額が確認・計算できる証明書を添付し、マイページ上の金額入力欄には貸与(予定)総額を入力してください。 |

奨学金貸与証明書、奨学生証、貸与額通知書、奨学金返還証明書 |

奨学金貸与証明書はどのような書類が該当しますか

奨学金貸与証明書は、原則として利用している奨学金貸与団体が発行する「奨学金貸与証明書」を提出してください(日本学生支援機構の場合、スカラネット・パーソナルから申請可)。

発行までに時間がかかる場合がありますので、余裕をもって請求してください。

また、それが取得できない場合などは、奨学金貸与団体が発行した「奨学生証」、又は大学等を通じて送付される「貸与額通知書」等で代用してください。(奨学生番号・氏名・奨学金の種類・貸与期間・貸与月額・貸与総額が分かるもの。直近のものを提出してください。)

※返還誓約書や確認票等では代用となりません。

本事業に登録すると、他の企業への就職活動に制限はありますか。必ず登録企業に就職しなければならいのですか

就職活動はあくまでも自由意志に基づくものであり、登録によって就職活動が制限されることはありません。また、登録することによって、登録企業に就職しなければならなくなるということもありません。

ただし、本事業は登録企業に就職し、一定の要件を満たした場合のみ助成を受けることができる制度のため、登録企業以外に就職した場合は助成を受けられませんので、ご注意ください。

申込内容に変更があった場合はどうすればよいですか

変更があった場合は、専用ウェブサイトにある変更届出フォームに必要事項を入力の上、送信してください。

登録者の決定を受けた後、大学院へ進学となった場合にはどうなりますか

今回の登録は令和8年4月1日までに就職する方が対象となりますので、それ以降に就職される場合には、令和7年度登録の対象外です。

登録者の決定を受けた後、留年、休学、停学等により令和8年4月1日までに就職できなかった場合はどうなりますか

今回の登録は令和8年4月1日までに就職する方が対象となりますので、それ以降に就職される場合には、令和7年度登録の対象外です。

奨学金返還支援金額はいくらですか

次の①~③のうち、登録企業(就職先企業)があらかじめ選択した額を助成します。

①30万円(10万円/年)、②72万円(24万円/年)、③150万円(50万円/年)

※登録者の奨学金返還残額(利息分を除く)が助成額を下回るときは支給申請日の属する月の前月末時点での奨学金返還残額(利息分を除く)を上限とします。

※助成額は登録企業ごとに異なります。各登録企業の助成額は専用ウェブサイトに掲載されている各社の求人情報をご確認ください。

奨学金返還支援はいつ、どのような形で受けられるのですか

技術者として登録企業に採用され、採用日から継続して1年間在籍しているとともに、支給申請日時点で延滞金がなく、かつ、返還期限猶予中ではない者が財団へ助成金の支給申請をします。

財団は、審査を経て停止条件付支給決定を通知した場合、採用された登録企業に対して、企業負担金額を出えん金としてお支払いいただくよう請求します。

財団は、採用された登録企業からの出えん金の入金を確認したときは、助成金の額を確定し、貸与を受けた奨学金貸与団体へ代理返還制度を活用した助成金の支出をします。

※停止条件付支給決定ほか助成金支給に関する詳細については、助成金支給要綱をご確認ください。

登録をすれば、必ず奨学金返還支援を受けることができるのですか

登録によって助成金の支給が確約されるものではありません。

以下のアからクまでの要件を満たしている方が対象になります。

- ア 大学等の卒業又は修了後、令和8年4月1日までに採用企業の専用枠で採用された技術者であること。

- イ 採用日から原則1か月以内に登録者が財団へ就職状況報告を行うとともに、採用企業も財団へ報告を行い、財団においていずれも受理されていること。

- ウ 以下の①から③までに定める勤務実績及び奨学金返還実績があること。

- ① 1回目の助成金支給申請にあたっては、技術者として採用され、採用日から継続して1年間在籍していること。また、支給申請日時点で延滞金がなく、かつ、返還期限猶予中ではないこと。

- ② 2回目の助成金支給申請にあたっては、技術者として採用され、採用日から継続して2年間在籍していること。また、支給申請日時点で延滞金がなく、かつ、返還期限猶予中ではないこと。

- ③ 3回目の助成金支給申請にあたっては、技術者として採用され、採用日から継続して3年間在籍していること。また、支給申請日時点で延滞金がなく、かつ、返還期限猶予中ではないこと。

- エ 2回目の助成金支給申請にあたっては、1回目の助成金を受給していること。また、3回目の助成金支給申請にあたっては、2回目の助成金を受給していること。

- オ 支給申請日の前月末時点で、奨学金返還残額(利息分を除く)があること。

- カ 本助成金の支払いについては、財団が代理返還制度を活用して、助成対象者が貸与を受けている奨学金貸与団体に直接支払うことを了承すること。

- キ 暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号 に規定する暴力団並びに同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴 力団関係者をいう。)に該当する者でないこと。

- ク その他財団理事長が客観的に不適切と認める事柄に該当する者ではないこと。

1.企業登録について

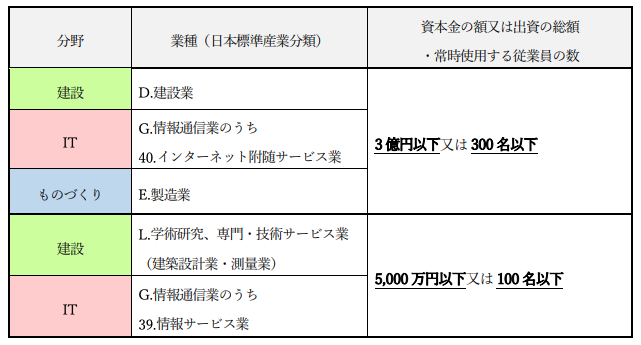

企業募集要項2-(5)イに記載の「中小企業基本法」第2条に規定する要件とは、どのようなものか。

企業募集要項3-(3)に記載の業種に対応する「資本金の額または出資の総額」「従業員数」の要件は以下の通りです。

ご確認ください。

企業募集要項3-(3)に記載の「業種」「職種」とは、どのように判断すればよいか。

本事業では、業種については総務省の「日本標準産業分類」(平成 25 年 10 月改定、第 13 回改訂)に、職種については厚生労働省の「職業分類」(令和4年改訂、第5回改訂)に基づいて分類しています。

なお、同一の企業等で複数の事業を営まれている場合には「主たる事業」に該当する業種でご判断ください。

採用済の社員に本事業を適用することは可能か。

採用済(入社済)の社員については、本事業の助成を受けることはできません

中小企業等とあるが、大企業の子会社やグループ会社であっても登録可能か。

「対象となる中小企業等」及び「登録要件」の要件を満たしている場合は登録可能です。

自社で独自の奨学金返還支援制度があるが、企業登録は可能か。

可能です。

2.専用枠について

本事業の「専用枠」とはどういうものか。

「専用枠」とは、登録企業募集要項に基づき、本事業における奨学金返還支援の対象となること及び対象となる採用人数をあらかじめ明示したうえで登録企業が行う本事業専用の正規雇用労働者の求人募集のことをいいます。専用枠での採用人数は1社につき1年度あたり最大3名までです。なお、本社又は主たる事業所が東京都外にある中小企業等の場合においては、大学生等を東京都内の事業所等で勤務させることを条件に採用する求人募集であることも必要です。

企業等ごとの専用枠の採用人数については、求人情報として事業専用ウェブサイトを通じて大学生等へ公開されますので、ご承知おきください。

採用内定を出した大学生等が本事業の登録をしていない場合に、本事業を適用することは可能か。

原則として、採用選考を受ける前に登録を完了していることが必要ですが、大学生等が本事業に未登録の場合、採用日より前の募集期間内に手続きを行えば登録者となることが可能です。未登録の採用候補者がいる場合には、速やかに手続きを行うよう企業等から伝達してください。

ただし、募集期間を過ぎてしまった場合には登録ができません。企業等から財団へ採用内定報告又は採用報告がなされたとしても、大学生等が未登録の場合には助成を受けられませんので、十分にご注意ください。

本事業の「専用枠」での採用日とは入社日のことか。

採用日は実労働開始日(初出勤日)ではなく、労働者を雇い入れた日(入社日、雇用契約の開始日)をさします。

令和7年度の登録企業については、令和8年4月1日(水)が採用期限です。この日までに入社し、雇用契約を開始する必要があります。

専用枠を設定したら、必ずその数まで登録大学生等を採用しなければならないのか。

また、専用枠での採用を希望する大学生等が多数の場合は、専用枠を超えて採用することは可能か。

専用枠での採用を希望する大学生等を採用する場合は、専用枠を満たすまで必ず本事業を適用して採用することが必要です。

専用枠での採用を希望する大学生等の応募が専用枠の採用人数を超過する場合は、本事業を適用しない採用となる可能性があることを、予め必ず伝達してください。その場合において、本事業を適用せずに当該大学生等を採用する場合は必ず本人の同意を得てください。

現在働いている社員も登録できますか。

既に入社している社員は、本事業の支援対象外です。

3.採用選考について

大学生等の採用募集はどのように行うのか。

登録決定後は、本事業の専用ウェブサイトを通して、企業情報や求人情報を発信し、大学生等の募集を行っていただきます。登録決定後、委託事業者より専用ウェブサイトへの掲載準備についてご連絡いたしますので、記事の作成等にご協力ください。また各企業等においても、自社ウェブサイトやあらゆる機会を通して本事業の PR に努めてくださいますようお願いします。なお、事務局では企業と学生のマッチングは行いませんので、ご了承ください。

大学生等の選考はどのように行うのか。

応募があった大学生等が本事業の登録者であるか、どのように確認するのか。

面接等の採用選考時に必ず企業から大学生等へ、本事業の登録の有無や本事業の専用枠での採用を希望するかどうかについて確認してください。本事業の専用枠での採用を希望しているが未登録の状態にある大学生等については、本人が採用日より前の募集期間内に本事業への登録を完了させる必要がありますので、速やかに手続きをするよう伝達してください。

本事業に登録すれば必ず人材を採用することができるのか。

実際の就職志望先は、大学生等がそれぞれ自らの意思に基づいて決定しますので、本事業に登録すれば必ず人材の採用ができるとは限りません。企業登録後も大学生等に積極的に自社の魅力等を発信してくださいますようお願いします。

登録をしたが令和7年度中に登録大学生等を採用できなかった場合はどうなるのか。

採用者がいない場合にはその後の手続等は必要ありません。

なお、企業登録は年度毎となりますので、令和8年4月2日(木)以降に本事業を利用して専用枠での採用を行う場合、改めて登録申込が必要です。

4.助成要件について

登録者(本事業に登録した大学生等)を採用すれば、必ず助成対象となるのか。

技術者として登録企業に採用され、採用日から継続して1年間在籍しているとともに、支給申請日時点で延滞金がなく、かつ、返還期限猶予中ではない者が財団へ助成金の支給申請をします。財団は、審査を経て、登録者の助成金支給申請に基づき、財団にて勤務実績や奨学金返還実績を満たしているか等について審査を行います。詳細は

助成金支給要綱をご確認ください。

対象職種で採用した方を一定の期間、生産や営業の仕事に従事させる場合、本事業の対象としても良いか。

対象職種で採用した方を、人材育成や研修の目的で一定期間を該当職種外の業務に従事させる場合は、助成対象とします。

その場合は、提出いただく雇用契約書(写し)に、対象職種の技術者である旨の記載が必要です。また、提出いただく育成計画書に、その配置や研修の必要性、対象職種との関連性などを詳細に記載してください。

登録者を採用した後、都内に事業所がなくなった場合、助成対象外となるか。

登録者が助成金を支給申請する時点で登録企業が都内に事業所をもたなくなったときは、助成対象外となります。

5.出えんについて

実際の出えん額が登録申込時に選択する額を下回る場合とは、どのようなときか。

本人が自ら繰上返還を行った場合や、既卒者の方で採用前から自身で奨学金返還を進めていた場合等には、返還残額が助成額を下回ることがあります。

そのような場合には、奨学金返還残額に端数が出ることが考えられますので、その際には奨学金返還残額から千円未満を切り捨てて出えん額を計算するものとします。

(例)申込時に出えん額 150 万円(年 50 万円)を選択した企業等において、助成対象者の奨学金返還必要額が499,900 円である場合には、千円未満を切り捨て 499,000 円の1/2相当額の 249,500 円が当該年度の企業の出えん額となります。

出えん金の税法上の取扱いについて教えてください。また、対象従業員の所得税はどうなりますか。